- 2006-01-26 (木) 20:27

- 天文

最近は地球型惑星も見つかるんですね。

太陽系外最軽量の惑星、名大が発見…生物存在は絶望的

太陽系外惑星としては、最も質量の軽い惑星を、名古屋大太陽地球環境研究所などのグループが発見した。

岩石や氷でできた地球型の惑星とみられるが、恒星からの距離が太陽〜地球間の2・6倍と離れ、表面温度はマイナス220度と低く、「生物生存の可能性はほとんどない」(同研究所)という。26日付の英科学誌ネイチャーに掲載された。

名大の村木綏(やすし)教授らが、昨年7〜8月にニュージーランド・マウントジョン天文台の望遠鏡を使った観測で見つけた。

この惑星は太陽系から2・2万光年離れている。惑星が恒星を横切った時の恒星の光の変化などの観測から存在とその質量を割り出した。質量は地球の5・5倍で、昨年6月に米航空宇宙局(NASA)などが発見したと発表した、7・5倍の惑星よりも軽いという。

地球型惑星は生物が存在する可能性が高く、各国の研究グループが、「地球外生命」の発見にもつながる「太陽系外惑星」探しを競っている。

東京工業大・井田茂教授(惑星物理学)の話「これまでで最も地球に似た惑星だと考えられ、意義ある発見だ。より多くの地球型惑星の発見が、地球外生命の発見にもつながり、グループの今後の観測に期待したい」

(読売新聞) – 1月26日12時9分更新

この発見、重力マイクロレンズってやつを利用したらしいです。何それ? というのが今回のネタです。

その前に、登場した用語を簡単めに説明します。

- 地球型惑星

-

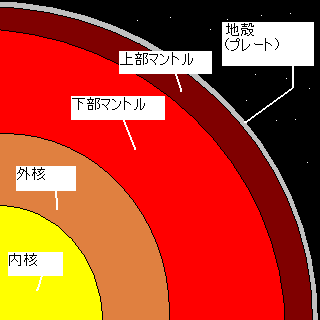

記事にあるように、地球のように岩石などでできた惑星。地球がこのタイプに属するので地球型と呼ばれています。図があった方が分かりやすいですね。内部はこんな感じです。

地殻ってのは、地面の下です。コンクリよりもっと下です(いや、中か)。主に岩石、玄武岩や花崗岩などでできてます。陸地はたぶん地下50kmくらいまでで、海の部分はもっと薄かったような覚え。

マントルは溶岩の層です。地下3000kmくらいまで。珪素やらマグネシウムやらのドロドロ、そんな感じ。地球質量の6割くらいを占めます。

核は鉄やらニッケルでできています。重い方が下、っていうか中心。7000度くらいの高温&高圧でアッツアツです。ドリルモグラでブラジルまで行くのは不可能です。

- 木星型惑星

-

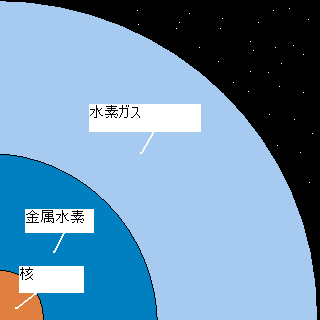

これも木星がそうだから木星型と呼ばれています。主に水素でできており、地表ってものがありません。ので、星条旗を突き立てることもできません。実際どうなんだろう、重力に耐えられると仮定すれば、核まで落ちていけるのだろうか。ならガンダム大地に立てますね。で、これまた図を用意しました。こんな感じです。

表面の水素ガスは、ガスなんて言ってますが、すげえ濃い水素の霧だの雲だのが渦巻いてる状態です。水素嵐です。台風みたいのもできてます。大赤斑なんかそうですね。あれは超長生きの台風のようなもので、150年くらい持続中らしいです。りんごが全部落ちるくらいではすみません。でも、低気圧じゃなくて高気圧らしいから台風とは違うんだな。なんのこっちゃ。

金属水素、これは聞きなれないというか、存在が嘘くさいですよね。地動説くらい嘘くさいです。でも、液体窒素とかなら聞いた事はあるかと思います。水素や窒素などの常温では気体で存在する物質でも、超低温状態(絶対零度…-273度の手前くらい)にすると液体になります。で、地球上(1気圧下)では固体にならないんですが、すげえ圧力をかけると分子が壊れてバラバラの原子になり、金属になるっていうんです(実はよく分からないので本を鵜呑みに説明してる)。つまり、木星内部は超高圧なので、地表では雲っぽい水素が内部では金属化してるってことで納得してください。おらよくわかんね。

核はふつうに岩石やら氷やらの固体です。基本的に木星型に重い物質(鉄など)が存在する割合は、地球型よりかなり低いです(なぜかは太陽系の誕生から語らねばならないので割愛します)。だから密度が低いです。よく引き合いに出される、土星は水に浮くってやつ。これは土星の密度が1より小さいからです。実際は上で説明したとおり、表面近くは水素だらけなので軽いですが、中心近くは岩とかあったりして密度は水より高いです。平均で1を割ってるってことです。だから、お風呂のアヒルみたくプカプカじゃなくて、イカ賽みたく不自然にゴロゴロ動きながら水に浮くんじゃないでしょうか。土星が型崩れせず、その重力を無視できるならば。あ、輪はどうしよう。

なんで水素ばかりなんだっつうのは、恒星の一生の話にすりかわるので割愛。

- 太陽系外惑星

-

太陽以外の恒星(シリウスとか、ひこぼしとかそういうの)にも惑星があるんじゃないか、と言われています。太陽にあるんだから他にあってもおかしくないですね。実際、これまでもいくつか発見されてます。が、自分で光らない上に恒星よりはるかに小さいので(太陽系では最大の木星でも太陽の1/10程度)、見つけるのはとても難しいです。特に生物が発生しそうな地球型の惑星は小さいのでアレです。

で本題の重力マイクロレンズ。ですが、またまたその前に、重力レンズから説明します。

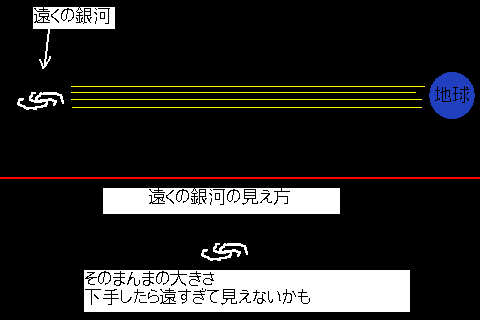

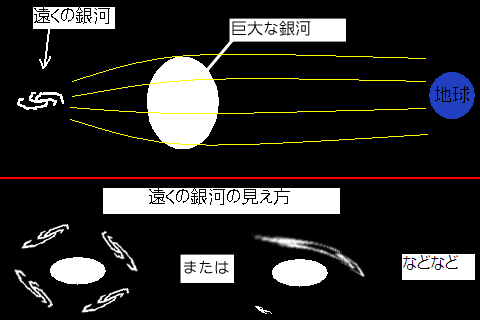

虫眼鏡で物が大きく見える原理をご存知でしょうか。だいたい現象としてはアレと同じです。ただ、光を屈折させる道具がレンズではなく重力だというところが違います。詳しくは下図参照。

この現象を予言したのがアインシュタインなんですね。まるでノストラダムスのように我々の前に立ちはだかります。

で、ふつうはレンズといっても精巧な配置がそうそう都合よくあるわけじゃないので(ていうか星雲とかだし)、出来の悪いレンズを通したように見えます。像が分裂したりゆがんだ像になったりするわけです。これがうまい具合の配置になると、光が増幅できて望遠鏡で見るように大きく見えることがあります。これが重力マイクロレンズ現象で…しょう。たぶん。(だよなあ、自信ねえな)。遠くて暗い天体でも、この効果によって見える場合があるようです。で、この効果による…もう私の理解を超えているのでまんま引用します。

重力マイクロレンズ天体が惑星を持った恒星であった場合、恒星の強いレンズに、惑星による弱いレンズが重なり合った「二重レンズ」が生じ、増光の時間変化は複雑な曲線を描きます。この曲線から惑星の質量や公転軌道を、「確率的」にではあるものの推測することができます。

だって。わけわかんねっつうの。よく考えましたよね。

興味のある人は適当にぐぐって調べてみてください。私よりよほど良い説明があります。ここはせいぜい、とば口程度で。

- Newer: 323年度RBOファイナル 対戦直前情報

- Older: トラブル内藤さん

コメント:0

トラックバック:0

- このエントリーのトラックバックURL

- https://www.kyouso.com/20060126_1800/trackback

- Listed below are links to weblogs that reference

- 空を見、ても分からない重力レンズ編 from キョカラソドットコムホームページ